INTERVIEW

Artists #35 工藤時生 × GORILLA PARK × 澤田光琉 × 松田ハル × 渡邊涼太

5月7日(土)~6月12日(日)の期間、GALLERY ROOM・A(東京)にて、工藤時生、GORILLA PARK(成島麻世)、澤田光琉、松田ハル、渡邊涼太によるグループ展「1998」が開催されています。工藤さんはCAF賞2021で入選され、GORILLA PARKさんはCAF賞2020で海外渡航費授与者として選抜されました。本展「1998」は同世代の作家5名による展覧会です。この度のインタビューでは、本展のお話を出展作家の皆さまに伺っています。

--今回は同年代の作家5名でのグループ展ですね。簡単に自己紹介と、どのような作品を作られているのか教えてください。

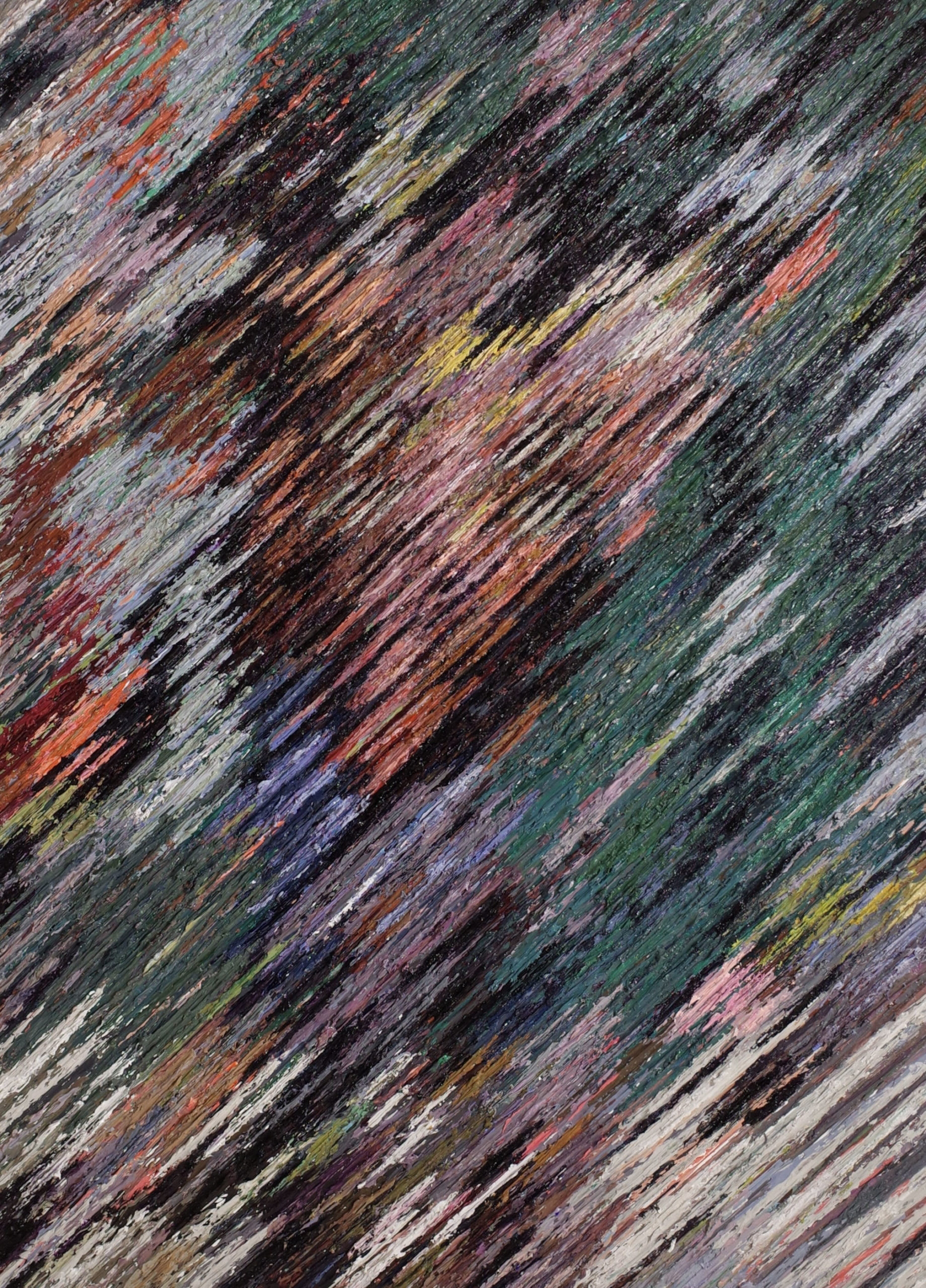

渡邊:僕はカッターの刃や自分で作った道具でペインティングをするという手法で絵画を制作しています。今までは実在する人物をモチーフにして描くことが多かったのですが、今回の展示では複数の人物の画像をコンピューター上で塵になるまで粉々に破壊し、塵になったもの同士を再構築して人のような「ナニカ」を造形して描いています。絵の具をキャンバス上でカッターなどの道具よって壊しながら重ねてくことを繰り返し、受肉させていくようにおいていきます。破壊と創造の中間というか、その間を反復しながら制作するというスタイルです。

《Unknown》2021/キャンバスにアクリル/91×72.7×6.5cm

渡邊:参照している大元の画像というものも、現実に存在しているものがデジタル上に粒子として入れられて時に破壊され、リアルに一番近い形で組み上がり更新しながら成り立っているものというか、データに移る人は人であって人ではない存在になっていきます。見る側、享受する側は見たままの形に意識が持っていかれるのでその反復というものを気にすることはないのだろうと思いますが、現代の生活では破壊と創造が繰り返され、リアルにあるもの、リアルではないものが溢れています。今回の僕の作品はそういった、どちらでもあって、どちらでもないというもの考えながら制作しています。今までは鑑賞者からするとわかりやすいモチーフを使い、コンピューターで反復させてだんだんと輪郭を滲ませてそのモチーフそのものではない何かを描いていましたが、今回は鑑賞者の点だけでいうと、見方が難しくなったかもしれません。

「1998」出展作品:《Unknown》2022/キャンバスに油彩、アクリル/91×65.2×6.5cm

GORILLA PARK:今回の展示では木の板をカービングという技法を使って掘り起こし、レリーフ(浮彫り)の作品を作っています。木彫というか、レリーフをモチーフとし掘り起こして肉付いた像、という言い方がわかりやすいかもしれないんですが、僕自身この作品を彫刻作品として作っていると捉えるとしっくりこないため、それでレリーフと言っているというのもあります。僕は学部は武蔵美の彫刻出身で、現在は東京藝大の彫刻専攻の大学院に進学し、ずっと彫刻を勉強してきて、彫刻そのものはとても好きなんです。彫刻の技法を取り入れながら、「美術作品」と呼ばれるかまだわからない表現物を作りながら、正直今自分でも何を制作しているのかはっきりはわからないんですが、イメージ、間、プロセスなど小さな単位で蓄積されたものを作っていて、今回新作を展示しています。

「1998」出展作品:《Relief—JしJしJし三》2022/木、スプレー塗料/150×63×7cm

--CAF賞2020でGORILLA PARKさんに出展いただいた作品説明の中で、「破壊と創造を繰り返す」という言葉が入っていたように記憶します。先ほどの渡邊さんの今回の試みと通底するテーマのように思いますが、お互い制作において影響し合うことなどがあったのでしょうか。

GORILLA PARK:実は渡邊と僕は同じ高校出身で、高校から一緒に美術を学んでいました。大学学部の進学先は違いましたが大学院の現在では藝大で一緒だったり、プライベートでもずっと長い付き合いがあります。作品やテーマなど、露骨に影響し合うなどはないのですが、会話が多いのでどうしても思考が似てきたり、無意識に繋がってしまうというのはあるかもしれないですね。

CAF賞2020 GORILLA PARK(成島麻世)海外渡航費授与作品 写真:木奥 恵三

左から《人型像》、《はじめまして、あれ?マチュピチュなのか(自刻像)》、《木》朴、油性ペン、木のシール、スプレー塗料/サイズ可変

GORILLA PARK:僕個人で言えば、今回の作品も、CAF賞の時に出した作品から意識は変わっていなくて、壊しながら作る、みたいなことは一貫して行っています。壊すと言っても僕の場合「丁寧に壊す」というのが重要なキーワードです。また、他のテーマとして、自然に現れた像を大切にする、ということをしています。僕は何か明確なモチーフがあってそこを起因として作品を作るということではなく、自分が手を動かして進めていくうちに出来上がった表現や形が作品となります。なんとなくこうしたい、みたいなイメージは最初にあって、それは作品の表面に描かれているスプレーのラインがそれに当たるんですが、モチーフというわけではありません。粘土で人体の彫刻作品を作る時、肉付きをするための骨のような心棒を作ります。このスプレーのラインはその心棒の感覚に近くて、モデリングのような存在です。ただ、僕の作品は掘り起こした作品の表面にスプレーで描くので、粘土の人体彫刻の作り方とは逆ということになります。描いた線に沿って掘り進めるのではなく、脈略のない断片的なイメージを掘り進めていった上で浮き上がった形にその線を当てはめる、みたいなことをしています。

GORILLA PARKの普段の制作の様子

渡邊:見ていると、もともと存在する形、人だったら人、みたいなことを作ろうとしているんですが、作っていくうちにどんどん形状が離れていくというか、その形を作りたいがためにかけ離れていくみたいな感じですね。

GORILLA PARK:そう、自分の頭で作ろうとしているものを思い浮かべて、作業しながら木の板とコミュニュケーションを取るみたいな感覚でガチャガチャ手を動かしていくんですが、最終的には自分でも認知できないものが生まれたりして、それが面白いんです。だから行為や方法は言葉にして言うことができるんですが、ずばり何を作っているんですか?と言われると、「わかりません」としか言えないんです(笑)。

松田:僕はVR、3DCGの技術を使って、白いキャンバスに絵を描くような感じで、真っ白い仮想空間に3Dオブジェクトを彫刻的な感覚で絵を描いています。今回渡邊くんがこの5人を招集しているんですが、僕は僕自身と他のメンバーとの作品の関係性にフォーカスして新作を作りました。

「1998」出展作品:《Dance》2022/シルクスクリーン、キャンバに油彩、アクリル/72.7×91×4cm

松田:この作品は渡邊くんの作品を意識して作った作品です。自分の身体と、自分が作ったシェイプ・形をコピー&ペーストし分身のようなものを作って3D空間上でオブジェクトが増幅していきます。渡邊くんの「壊す、創造する、絵の具を壊す、デジタル上のイメージ」などのテーマやキーワードは、僕の作品とも親和性が高いんです。

「1998」出展作品:《S》2022/シルクスクリーン、キャンバスに油彩、アクリル/33.3×24.2×4cm

松田:もう一つの小作品は今回同じく出展の澤田くんのペインティングから影響を受けています。澤田くんの抽象的な丸の形だったり、白っぽい淡いイメージを描いていて、そういった色彩の感覚が僕の3D上で描かれる絵、僕個人はそれを「バーチャル・アブストラクション」と呼んでいるのですが、新しい抽象的な作品ができたらいいなと思ってこのような展開に挑戦しました。本展には関連する作品は出していないんですが、最近僕はピカソ、キュビズムなどからも影響を受けていて、彫刻的シェイプを絵画的に配置させるみたいなことを意識しています。3D技術がより現実に近いものに進歩し高まっていく時、アートを考える上では、レオナルド・ダ・ヴィンチの《モナリザ》のようにめちゃめちゃ上手く描きたいという話とはまた逆行しているのではないかと思うんです。3Dの技術を使って抽象的なシェイプであったり自由な表現をしていることが、アートの歴史を考えた時に重要なことだと思いました。

僕はもともと筑波大学の版画専攻出身なんですが、シルクスクリーンの写真製版という技術はめちゃくちゃ性能が悪いんです。オレンジならオレンジと色を出すことはできるんですが、シルクにした時にブレが一番激しい色味はグレーで、もともと同一のグレーで彩られている部分が、上と下では自分の身体による刷りの微弱な力加減によって大きくブレてしまうことがあります。黄赤青全部を均等の力で刷ればこうはならないので、そういう意味ではこの作業は機械が一番得意とすることなんですが、わざわざ不均衡な力が発生する人間の僕が版画を刷るというのが僕にとっては大事で、澤田くんから受ける影響じゃないけど、グレーの版画的意識も自分の中では変化してきたような感じがします。

背景は筆で描いていて、油絵の凸凹の部分は、下地の上に白の油絵を描いて、その上からシルクスクリーンをしています。背景までシルクスクリーンでやってしまうと、あまりにも版画すぎるというか、イメージが奥にいかない印象が強くなってしまうんです。版画っぽくなってしまう、というのは僕は許せなくて、あくまで版画、絵画という枠に収まらないよう技術的な部分は完全に分けて作っています。色彩の美しさ、粒子の細かさというものは絶対に絵の具の方が優れていると思っているし、版画的なグレーの話はシルクスクリーンの偶然性の美しさだからこそできることと思っているので、どちらも大切にしたいんです。

「1998」展示の様子 写真:佐藤 達哉

澤田:僕の作品は具象のイメージ、写真を元にして制作をしています。イメージを抽象化させていき、モチーフの持つ自然の形を引き出すということを試みています。僕は京都芸術大学を卒業して一年経つんですが、在学中は現在よりも抽象度の高い作品を作っていました。ただ、完全に抽象というわけではなく、地面をトラックが通ってそこにできたタイヤの跡を参照に絵画を描いていました。そのストライプを画面上に描く上で、その絵画の持つ画面の「パースペクティブ」を排除し絵の具を並置させることによって、画面に視線が当たるというか、絵の表面に直接目が触れるような触覚的な光を描きたいと思っています。僕は油絵を描いていますが、画面の表面に色を置いていく日本画のような筆使いに近いかもしれないです。

《Shape of light #2》2020/綿布、パネル、油彩/182×116.7cm 撮影:Tomotaro IIDA

澤田:モチーフは太陽の光が当たって照らされているような状態なのですが、僕はその手前の、「光によって物体を認識することができる状態」ということに興味があって、絵画もまた同じように光の表現をする時に、発光する電光を描くような、薄描きというニュアンスではなく、あくまで絵画が照らされている状態という鑑賞体験を目指し模索しています。そうすることによって、絵画と鑑賞者の間に距離が生まれて、絵画空間から外向きの方向の光を作れるのではないかと考えています。今回の展示に出した作品のモチーフは「月」と「足」なんですが、以前から通底してあるもの「形」というものに再度着目して、絵の具の彩度と明度をすり合わせ、モチーフそのもののイメージを見る注意力と、形に対する注意力が同じレベルになるように調整しています。もともとは写実的な作品に興味があって、というのも、僕は美術に興味を持ったきっかけがレンブラントやフェルメールといったかなり具象性が高い作家たちの作品がスタートだったのでよく影響を受けましたが、制作を続けていくうちにだんだんと、彼らの作品の中に描かれている光のようなものに興味が移っていきました。

「1998」出展作品:手前《足ー地面もまたこちらをみている #2》2022/リネン、パネルに油彩/45.5×38cm、奥《月、あるいは四角に丸》2022/麻布、パネル、油彩/41×31.8cm 写真:佐藤 達哉

工藤:僕は現実空間(リアル)は「知覚作用」でしかない、ということを前提に、この世界が本当はどうなっているかというのは誰もわからないと思っています。そういった話・題材は思想史でも美術史でも先人によってずっと語られてきたことで、興味があるんです。そこから思いを巡らせることができる、日常のそこそこ幸せ、そこそこ豊か、その一方で無意味でどこか虚無感を抱えて生きていかなくてはいけないみたいな、表裏一体の事実への反発みたいなものがあって、僕は彫刻を捏造の手段として現実の外側に出ようと試みるというか、僕個人が感じている日常への不満みたいなものを、日常から日常の外へという意識で美術作品を作っています。このエメラルドグリーンのような色味はハリボテで白々しい、綺麗だけど空っぽというか、何かそこにあるかのように振る舞う僕ら自身の虚無感の色とも言えます。

「1998」出展作品:《Portrait》2022/FRP、スプレー 写真:佐藤 達哉

工藤:今回出している作品は、「神隠しにあった男の子」をテーマに作品を作りました。この作品も日常から日常の外に連れ出されて、日常の外側から僕らの日常を見る視座があると言えます。古代ギリシャでは当時の神の世界と人間の世界の中間として、人間を崇高な概念に導いてくれるもの《ダイモーン》とよばれる神秘的な力をさす概念がありました。当時の彫刻作品は作品そのものという意識よりも、見えているものは全て入れもの(仮の姿)であり、『美しさ』というかたちで目に見えるものに宿る本質や啓示への意識を強く持っていました。祝祭などで捧げ物として神殿に構えられた立像がその例です。僕の過去の作品を見るとどれも曖昧な形で、人と何かの間というか、動物のようで動物でもない、捏造のイメージみたいな印象が強いと感じられるのではと思います。僕の作品ももしかしたら、ある意味で彫刻作品ではなく、何かの入れものなのかもしれません。そういうことも思考しているうちに、正直僕は美術の制作活動をやっているのかどうかもよくわからなくて、もしかすると別の目的があって、あくまで彫刻を道具として使っているようにも思います。

美術だけでなく他種の文化に対し近年言われている脱人間中心主義的な指摘ですが、でもその脱人間中心主義を支えているのも人間の理性の枠組みであるという大きな矛盾があって、僕は人間自身が一番人間そのものを苦しめている、ところが一番気になっているんです。豊かに見えて、抜け出そうとしても抜け出せない、どうしたらよいのかわからない日常へのアンチテーゼというか、彫刻というメディア使ってそんな現実がそもそも捏造であることを眼前に叩きつけているということをしています。国民国家や民主主義が非常に大きな枠組みとして信用されてきたけど、実はデタラメだったということに本当はみんな薄々気がついているけれど直視せず、なんとなく社会全体がうまく回ってこれた、しかし長年無視され続けてきた代償、例えば環境問題、政治問題といった様々な問題が、裏側でグツグツして隠していたものが、限界を超えて漏れ出てきてしまったというか、その出てきてしまったものを僕がさらに光の当たる場所に引き摺り出して曝け出したい、という思いで制作しています。

工藤の普段の制作の様子

—今回の展示ステートメントを拝見しましたが、今の工藤さんの言葉から生まれているようですね。

工藤:そうですね。ステートメントの中にある「多頭一身の怪物」というのは、戦前日本の思想家であり政治家である中江兆民が言った言葉で、近代以降に続く政治の下、政治や社会ルールのもと民衆は統一されて同じ見た目の行動をとるけれども、個々は違う意識が実は働いているという、頭がたくさんあるのに体は一つという不気味な怪物に例えた言葉です。政治が主導で、目には見えていないけれど僕らの生活が個人のレベルの充実度まで、裏で操られ決められてしまっているみたいな意味があります。

今回出展している5人もそれぞれがそれぞれ、どうしたら良いかわからないもどかしさみたいなものを抱ながら展示の話が進み、具体的にどういうしたいかみたいなことは当初からガッチリ決まってはいなかったんですが、ある種虚無感への抵抗の姿勢を示すみたいなものが全員の意識の根底にある一貫したテーマだったように思います。

--この5名の作家はどのようにして集まったんでしょう。

渡邊:当初、僕がこちらの会場で展示のお話をいただいたんですが、せっかくであれば個展という形ではなく、同世代の近い作家でグループ展をやってみたいと思ったんです。長い付き合いでそれぞれの作品を見てきているという一方で、出身も拠点にしている場所も全然違ったり、制作方法も作品も美術への向き合い方も異なっていたり、身近だけど遠い存在の作家が集まった展示を見てみたかったんです。今は澤田さんを除いた4人は東京と京都の美大の大学院の修士2年で、澤田さんは大学を卒業してすでに作家活動を始めていて、来年はそれぞれの道を歩むことで精一杯になっている可能性があるかもなと思い、今このタイミングでみんなで展示するというのは何か意味があるかもしれないという思いもあって、この5人での展示を実現しました。僕個個人は制作において挑戦的な試みをしたので緊張している部分もあったんですが、この5人での展示ということで固くなりすぎることなく、さらに一歩踏み込めたというのがあります。

工藤:この展示の方向性は枠組みを決めて合わせていったというよりも、みんなで話しているうちにそれぞれの不満、例えばマーケットを意識しすぎると自分の好きなことができないとか、何者にもなりきれないもどかしさみたいな、その感覚に引き合わせて言葉を合わせていくうちに自然とまとまっていった感じでした。

渡邊:僕たちの世代というか、現代を生きる人々は近年、不景気、天災、未知のウイルス、戦争など不可抗力で想像もできないことにさらされ続けていて、そういった現実に何か別の角度からアクションを起こしていけないかなと思ったんです。

みんなで展示タイトルを決める時、ポケモンのメタモンやターミネーターT1000の話が出ました。いずれのキャラクターも何にでもなれるけど、それゆえに何にもなれないという、ただその言葉をそのままタイトルとしてしまうとあまりにも安直というかふざけてしまっている印象があったので、直球に僕たちの生まれ年である「1998」にしようとなったんです。

工藤:ただ自分たちに数字を当てはめただけの空っぽさもありつつ、一方で存在してしまっている事実もあるというグレー感、曖昧さが僕らの展示の冠を考えた時にしっくりきたんですよね。

渡邊:タイトル決めにしても、普段展示を行うにあたって気を使わなくてはいけないところを、良い意味で好き勝手に自分たちのペースでできたので展示準備はとてもスムーズでした。

松田:とはいえ僕たちはみんな作ってる作品のメディアも手法も違うバラバラなので、空間に一同に展示したらどうなるのだろうという心配は多少あったんですが、実際並べてみたらちゃんとまとまっていてよかったです。

「1998」展示の様子 写真:佐藤 達哉

GORILLA PARK:あまりテーマやステートメントをガッチリ決めて縛られすぎるというのも抵抗があって、そうするとそれぞれのやりたいことも縛られてしまうというのがあったので、お互いがお互いに気を使わなかったことで逆に良い展示が出来上がったように思います。僕個人としては、この展示は実はグループ展ではなく、シンプルに各々がやりたいことを持っていって発表した一つの空間、というだけでのような気もしています。だけど、何かどこか通底している部分があるからなんかそのセンスわかるみたいな、そういった言葉という形ではない親和性が展示に生まれたことで違和感がないのかもしれません。鑑賞者の皆さんにもその雰囲気が伝わると嬉しいです。

--皆さんのお話を聞いていると、各々の手段や方法で現実と真正面から向き合って作品としてアウトプットしていて、作品作りに対して非常にプリミティブな動機が感じられます。今後のご活動の展望を教えてください。

澤田:作品の展開として考えているのは、「形」との付き合い方をより一層試行錯誤していきたいということです。絵画を構成する上で形や色や筆致というものはとても重要だと思うのです。今回の展示でも質量感がある作品を作る渡邊涼太がいたり、シルクという機械を介在した上で身体性を持つ松田ハルというように、幅がしっかりとあるというか、僕自身の作品も筆致のあり方というのを改良して、そこにグラデーションを持たせたいと思っています。加えて、形の認識の仕方ということにも含みを持たせることができたらいいなと思っています。ずっと自分の中でテーマとしてある「光」というものも大事ではありますが、今後はその幅の部分にもフォーカスして新しい展開を模索したいと思っています。

松田:僕の作品は技術やテクノロジーが作品に密接に関わっているために、意識しないと美術や作品の歴史的な部分が欠落してしまう危うさを初期の方から感じているので、今後は一層歴史的文脈をコンスタントにもっと大きな規模で織り交ぜていきたいと思っています。作品の中で技術が先行してしまうとメディアアートになってしまうというか、歴史とは切り離されたところから語ることもできてしまうため、僕はそこの切り離しはしたくないので、上手なバランスを見つけていかなくてはいけません。僕は逆張りみたいなことをしていて、技術が発展したとしてもそれをまた違い使い方をするというか、そこはいわゆるメディアアートの人たちとは違う意識でいたいんです。

そして、表現方法にしても絵画に留まらない、インスタレーションや映像という展開ももっと幅広く深く展開していきたいです。実は最近陶芸なども勉強しています。陶芸は制作の過程で回転運動がありますが、その運動がVRワールドのパノラマの感覚に近いものを感じるんです。それに手を添えるだけで形が流動していく様など、自分の作品とリンクしていくものが多くあるのではという気がしていて、陶芸の勉強もさらに深めて活動の幅を広げていきたいです。

工藤:人間が積み上げてきた歴史はある面では全部無駄なんだというショックを与えたい、というのがありますね(笑)。さっきもいった、そこそこ幸せそこそこ豊か、だけど無意味で虚無みたいなその生活の外には僕らは出られなくて、その現実に気が付きながらもなすすべなく少しずつ不幸になっていく感覚を打破するには余計なものを作り続けて、秩序やシステムに異物を挟み続けるしかないのかなとか。僕はメディウムでFRPを使用することが多いんですが、そのめちゃくちゃ体に良くないFRPを削り続けて、見ていると頭が痛くなるような彫刻をこれからも作っていきます。本来機械でもできる仕事をわざわざ手でやって、バーチャルの方がデータとしても残るけれど、もの・彫刻として現実に置く、ということをしていきたいです。近代が作り出した画一的・閉塞的な檻の中から外への指向性を体感できる機会を発していけたらいいなと思っています。

渡邊:どんどん高画質になって人の知覚から離れていってしまうイメージの感覚を、絵画を使って解像度を落とすことによって、存在を改めて見つめ証明していきたいです。僕はもともと澤田さんと同じで、具象で描写的に絵を描いていたんですが、その存在のリアリティが固定されているでなく、むしろ定まっていないということが自分のスタイルだったように気がつくことができたので、純粋経験力をもっと高めていきたいです。僕が高校生の時に美術っていいなと強く思った時があったんですが、それはいあいぎりみたいなもので作品と対峙した時に言葉にする前だったり、これは何だろうと頭で考える前の一瞬の高揚感というかこう、ドキッと心臓を掴まれるような体験だったというか、深く言葉では語れないけれど感覚的にとても良い、心底感動したという体験があって、自分の作品でも見てくれた誰かがそんな体験をしてほしいと思っています。そういう意味で作品価値が高いものを作ることができるように経験値を上げていきたいと思っています。

GORILLA PARK:大きくて重くて意味のないとても邪魔なものを作りたいというのが根底にあります。制作をする中で立体を作るというのは、環境が大きく関係しています。出会う人や場所、社会だったり、自分の人生に後悔は全くないですが、現在いるところはぬるま湯に浸かっているような、自分はそういう意味で過剰さというか、いい意味でも悪い意味でも甘く生きてしまっている危機感があって、このまま安全地帯の中でやりたいことをやるだけではなく、他の環境に身を投じて言語も伝わらず、必要な道具もないところでも、僕が存在できる術を磨いていきたいです。

松田:これは僕たちだけでなく若手作家全員の課題とも言えるかもしれませんが、美大を卒業しても作家活動を続けていきたいと考える上で、様々にいただく展示のお話や企画など、僕ら若手作家はどうしても経験値の少なさから自分の歩みの進め方がわからず、間違った選択もしてしまいがちではあります。間違わないために少なくとも僕が個人的に気を付けていることは、目的のない展覧会に参加しないとか、そうして気をつけていきながらも縦だけでなく横のつながりも大切にして、いい人に巡り合っていくということをするしかないと感じています。

渡邊:そうですね、自分の作品がそのグループでその場所で飾られた時にどう見えるだろうか、とかも僕は考えたりします。自分が参加した展示は今後未来の活躍の場で足跡として残っていくものではあるので、慎重に振る舞っていくということも大事にしていきたいです。僕ら5人は東京、京都、東北とそれぞれの土地に縁があるので、今回は東京での展示でしたが、修了した後などまたどこかのタイミングで、別の土地で、5人だけでない面白い作家を呼んで、大きい規模で発表しても面白いかもしれないです。

開催概要

タイトル:1998

アーティスト:工藤時生、GORILLA PARK、澤田光琉、松田ハル、渡邊涼太

会期:2022年5月7日(土)〜2022年6月12日(日)*会期中無休

時間:8:00〜23:00

会場: GALLERY ROOM・A(KAIKA 東京 by THE SHARE HOTELS内・東京都墨田区本所2-16-5)

https://www.thesharehotels.com/kaika/events/1637/

左からGORILLA PARK、澤田光琉、松田ハル、工藤時生、渡邊涼太

工藤時生 | Tokio KUDO

1998年、群馬県生まれ。現在、武蔵野美術大学大学院美術専攻彫刻コース在籍。呪いや神隠し、祭りや祈祷など人間や人間の営みに秘められた平穏や日常の自立性の崩壊させ神秘体験にさらわれる瞬間をモチーフとし、『エクスタシー』として彫刻を提唱し、制作をおこなう。

GORILLA PARK

1998年、埼玉県生まれ。2021年に武蔵野美術大学造形学部彫刻学科卒業、現在、東京藝術大学大学院美術研究科在籍。野生的な木彫を通じて、破壊と創造を繰り返し、立体を立ち上げながらも平面の正面性に還元しようとする作品制作をする。

澤田光琉 | Hikaru SAWADA

1999年、滋賀県生まれ。2021年に京都芸術大学美術工芸学科油画コース卒業。些細な日常をモチーフに、光を柔らかく反照し、空間へ作用することができる作品を描く。誰かを想う事でその風景は形を変えながら伝播し、その生活のコミュニケーションの中で表現の本質を見ようと試みる。

松田ハル | Hal MATSUDA

1998年、岩手県生まれ。2021年に筑波大学芸術専門学群美術専攻版画領域卒業後、現在京都芸術大学大学院グローバル・ゼミ在籍。VRで描かれた3Dのオブジェクトやドローイングを、版画の技法によって平面に定着させる。リアルとバーチャル、AIと人間といった二項対立のようなものを複製技術によって物質に変換させている。

渡邊涼太 | Ryota WATANABE

1998年、埼玉県生まれ。2021年に東北芸術工科大学芸術学部美術科卒業。現在、東京藝術大学大学院第六研究室在籍。カッターや自作の道具を使用し、絵の具を破壊しながらも、画面に盛っていくという行為を行い、その繰り返しのなかにあらわれてくるナニカを絵画空間の中で起こすことを試みる。